Памяти женщины-тариста Ситары ханым Гасымовой

Иногда одна жизнь становится мостом между эпохами, струнным шепотом прошлого и неугасимым светом будущего. В той самой жизни таится тишина учительской строгости, дыхание старого города и аккорды, которые звучат даже тогда, когда уже все сказано.

Есть люди, о которых невозможно говорить в прошедшем времени. Они словно растворяются в пространстве, становясь его частью – частью памяти, частью света, частью традиции, которая не знает возраста.

Они приходят в этот мир, чтобы напомнить, как звучит тишина перед музыкой, как много сказано в одном взгляде педагога, как можно всю жизнь держать в руках инструмент, и каждое прикосновение будет новым, как первое.

Они уходят, оставляя после себя не тень, а огонь. И этот огонь греет. Даже спустя годы.

И здесь я хотел бы вспомнить о Ситаре ханым Гасымовой, бабушке вашего покорного слуги, в чьих руках древний инструмент звучал так, будто говорил. Не говорил, а исповедовался. Не исповедовался, а вспоминал улицы старого Баку, того самого Ичеришехер, откуда она была родом, каменные балконы с кружевными перилами, тихие вечера на Абшероне, на даче в Бильгя, когда ветер касался струн, и весь поселок вдруг замирал, чтобы лучше прислушаться.

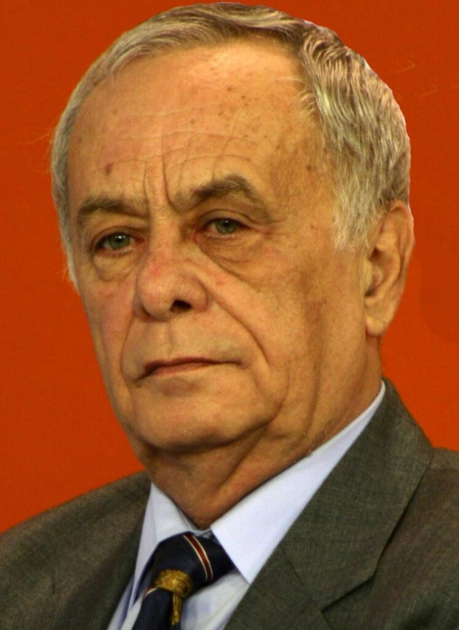

Она родилась в 1933 году в Баку, Ичеришехер, там, где музыка витает в воздухе, а воспоминания живут во дворах. В те годы женщин с таром можно было пересчитать по пальцам, но именно она, совсем юная, была замечена и выбрана самим Мирзой Мансуром Мансуровым, мастером, имя которого теперь звучит как имя целой эпохи. Он приняв ее в свой класс, передал ей тайну, как передают огонь - осторожно, с надеждой.

Тайнам мугама она училась у Мирзы Мансура, а поступив в музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, где ее искусство обретало форму, она попала в класс Адиля Герая Мамедбейли. Но ее путь не ограничился лишь народной аутентичной музыкой: позже она получила высшее образование в Азербайджанском государственном институте искусств имени Мирзаага Алиева по специальности театральный критик. И если тар научил ее слышать глубину звука, то театр понимать глубину паузы. Эти два мира переплелись в ее душе, сделали ее личность особенно выразительной - строгой, но чуткой, молчаливой, но насыщенной смыслами.

Однако ее путь был не в сценической славе, а в тишине классов 6-ой детской музыкальной школы имени Ахмедбека Бакиханова. Там, в этих стенах, ее присутствие ощущалось как присутствие традиции, - строгой, ясной, благородной. Более сорока восьми лет она передавала ученикам как технику исполнения, так и целый мир: с его ритмами, сдержанностью и глубиной.

Она была не из тех, кто делает поблажки. Даже если ученик - внук. Даже если - чужой ребенок, впервые коснувшийся тара. В ее классе музыка была выше родства, дисциплина выше фамилий. И все же ее строгость не была холодной. Это была строгость человека, которому доверено сохранить сокровище, традиции, школу.

Почти полвека она вела отдел народных инструментов. Каждое поколение, пришедшее в ее класс, уносило с собой не столько знания, сколько часть ее собственной музыкальной биографии. И сегодня ученики ее учеников вспоминают: в классе Ситары ханым музыка звучала иначе. Глубже. Настоящее и прошлое в ее исполнении переплетались в едином дыхании. Она передавала своим учеником, то что переняла от своего учителя, великого Мирзы Мансура.

До последних дней она приходила на почти заброшенную могилу своего учителя. Приходила не как формальный ученик, а как человек, которому покойный когда-то дал хлеб, профессию и уникальную судьбу. И, как в старинных притчах, она несла эту благодарность сквозь жизнь, совершенно спокойно и неизменно.

Она ушла 19 апреля 2004 года. Но ее голос и звучание ее тара – глубокий, обволакивающий – до сих пор слышны в коридорах 6-ой музыкальной школы. Ее внук, которого она когда-то научила игре на таре, сегодня пишет эти строки. Другая внучка – Вафа Бабазаде – продолжает ее дело, обучая игре на другом народном музыкальном инструменте – каноне. На том же месте. В том же классе. На той же позиции.

Память о Ситаре ханым – больше, чем дата в календаре и фотография на стене. Это музыка, которую продолжают ее ученики. Это культура, сохраненная через характер, школа, которая дышит ее именем, город, в котором каждый аккорд может быть ее эхом. И пока жива эта музыка, жива и наша бабушка, педагог, наставник Ситара ханым.

Абульфаз Бабазаде

культуролог-японовед,

член Союза журналистов Азербайджана

.jpeg)

.jpeg)